Les écosystèmes, nos cultures et notre alimentation dépendent étroitement des pollinisateurs sauvages. Les pollinisateurs sont les animaux transportant les grains de pollen d’une fleur à une autre permettant leur fécondation. La majorité des pollinisateurs sauvages sont des insectes, mais vous allez découvrir que certains oiseaux, lézards et chauves-souris des forêts tropicales jouent également un rôle dans la pollinisation des plantes.

Sur 260 000 plantes à fleurs (les angiospermes) connues sur Terre, on estime que 70 à 80% d’entre elles dépendent de la pollinisation animale pour leur fécondation. La production des fruits et des légumes constituant notre alimentation dépend étroitement de ce maillon clé que sont les pollinisateurs sauvages. S’ils disparaissaient nous ne pourrions pas vivre sans eux.

Malheureusement, une grande partie des insectes est aujourd’hui menacée de disparition en raison de l’emploi massif de pesticides en agriculture. Et on peut parler d’un effondrement des populations d’insectes car en 30 ans, près de 80% d’entre eux ont disparu en Europe selon une étude réalisée en Allemagne en 2017 (Hallmann C. A. et Al. Plos One - 2017).

Qui sont les pollinisateurs sauvages ?

La pollinisation assurée par un animal est appelée zoogamie. Quand on évoque les pollinisateurs, on pense de prime abord à l’abeille domestique Apis mellifera (ou abeille mellifère), mais elle est loin d’être la seule espèce pollinisatrice. Il existe en effet 1 000 espèces d’abeilles sauvages (ordre des hyménoptères) rien qu’en France qui assurent cette fonction écologique.

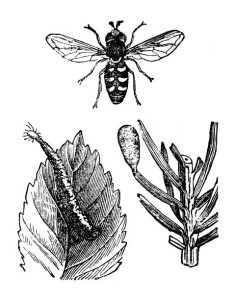

D’autres insectes sont de grands acteurs de la pollinisation. Les mouches, les moustiques, les syrphes (qui sont des mouches floricoles, donc des diptères) représentent eux aussi 1/3 des pollinisateurs. Les coléoptères, les fourmis et les papillons de nuit (hétérocères) visitent également un grand nombre de fleurs. Les diptères (mouches) sont par ailleurs les principaux pollinisateurs dans les étages alpins, devant les hyménoptères.

Chez les oiseaux, les colibris (famille des Trochilidae) sont de formidables pollinisateurs en Amérique (Amérique du Nord, centrale et du sud). Le Colibri d’Anna Calypte anna, seule espèce de colibri qui hiverne régulièrement au nord de la Californie, en Oregon et dans l’État de Washington à la capacité de transporter du pollen d’une fleur à l’autre. Les chercheurs ont découvert qu’en volant au contact des plantes, le colibri peut se charger électriquement (électricité statique), ce qui lui permet de transporter involontairement davantage de grains de pollen sur son bec et sa tête, les grains étant attirés par l’électricité. Plus près de nous, en Europe, les pouillots Phylloscopus sp. ou les fauvettes Sylvia sp. peuvent contribuer à la pollinisation lorsque le pollen s’accumule autour de leur bec à l’occasion d’une capture d’insectes sur une fleur.

D’autres animaux pollinisent les plantes comme les chauves-souris frugivores des régions tropicales, les roussettes, des mégachiroptères qui jouent un rôle significatif dans la pollinisation des plantes cultivées : manguiers, goyaviers, anacardiers, durians... Certains primates et lézards participent aussi au processus de la pollinisation.

La pollinisation : une relation écologique de coopération

La pollinisation est une étape importante de la vie d’une plante. Elle consiste au transport des grains de pollen entre les organes de reproduction mâle appelés étamines vers les organes femelles (pistils) de la fleur.

Le transport des gamètes mâles vers les gamètes femelles peut être aérien, grâce au vent, on parle d’anémophilie. Ce mode de transport concerne environ 20% des plantes à fleurs.

Pour la majorité des autres plantes (80%), le pollen est transporté par les insectes. Les plantes sont appelées entomophiles. Les insectes sont attirés par les corolles richement colorées et par l’odeur des fleurs. Les fleurs émettent différentes substances volatiles chimiques, sucrées, fruitées, épicées… qui attirent différents insectes. Chaque espèce vient y puiser sa nourriture, le nectar et le pollen, sources d’énergie. C’est en butinant qu’ils collectent sur différentes parties du corps, avec leurs poils, sur la tête ou les pattes, le pollen. En visitant une autre fleur de la même espèce, ils les fécondent involontairement.

Menaces sur les pollinisateurs sauvages

La quantité d’insectes a fortement diminuée ces 30 dernières années et les principales causes identifiées qui mènent au déclin des pollinisateurs sont :

- Les pratiques agricoles intensives : les insectes ne trouvent plus la diversité des fleurs sauvages dont ils ont besoin dans les monocultures. L’utilisation de produits chimiques, d'intrants et de pesticides, éradique brutalement leurs populations.

- La destruction des habitats naturels : l’artificialisation des sols, la destruction des écosystèmes pour la construction de routes, de zones industrielles ou urbanisées réduit les milieux naturels dont dépendent les insectes sauvages.

- Les changements climatiques : sécheresse, pluies abondantes, épisodes météorologiques extrêmes affectent directement les invertébrés.

- Les collisions avec les trains et les voitures qui entrainent une mort directe des insectes.

Les apiculteurs nous montrent que l’abeille domestique, bonne indicatrice de l’état de santé des insectes pollinisateurs, est en moins bonne santé qu’autrefois. Les ouvrières vivent moins longtemps aujourd’hui : 18 jours contre 34 jours en 1970. Néanmoins, l’abeille domestique bénéficie de l’aide de l’Homme (ruches) et ses colonies ne sont pas en danger aujourd’hui.

Ce n'est pas la même chose pour les autres espèces d'insectes sauvages, parfois étroitement liées à une espèce de plante en particulier comme le Damier de la succise Euphydryas aurinia un papillon protégé au niveau européen, dont les larves se reproduisent surtout sur la Succise des prés Succisa pratensis, la plante hôte, et dont les adultes aident à sa pollinisation.

Plus près de nous, les orties sont à la fois pollinisées par le vent et en partie par les insectes comme le vulcain ou la Petite tortue (appelée Vanesse de l'ortie), des papillons dont les larves se nourrissent de l'ortie.

Dans nos jardins, sur nos terrains, nous pouvons agir pour accueillir et préserver les pollinisateurs sauvages en préservant les fleurs sauvages et en maintenant les petits habitats (petits biotopes).

Agir pour préserver les pollinisateurs

Les pollinisateurs seront présents chez vous si vous leur proposez le gîte et le couvert. Le maintien des plantes à fleurs sauvages, de la végétation indigène et la multiplication des petits biotopes qui assurent les rôles de gîtes (tas de bois, de feuilles, gîtes...) est essentiel. Laissons vivre en paix la nature et ses pollinisateurs !

Pour limiter le déclin des pollinisateurs sauvages et favoriser leur venue au jardin vous devez :

- Ne pas employer de produits chimiques : herbicides, pesticides, engrais... Lire sur le sujet le geste Refuge "Je n'utilise pas de produits chimiques nocifs pour la faune et la flore".

- Laisser des bandes herbeuses et fleuries sans jamais les tondre au printemps et en été : la floraison précoce des pissenlits, pâquerettes, lamier pourpre... servent de "restaurants" aux reines bourdons dès leur sortie de l'hibernation à la fin de l'hiver. Utilisez la tondeuse pour créer des allées ou chemins d'accès aux zones nécessaires, en préservant des zones herbeuses et fleuries.

- Laisser des îlots de fleurs sauvages et d'herbes hautes si vous compter tondre une partie de votre pelouse, la tonte se faisant plutôt en été. Lire sur le sujet le geste Refuge : "Je laisse des zones naturelles d'herbes hautes et de fleurs sauvages".

- Poser des gîtes pour les insectes : voir à ce sujet les Tutos Refuges ci-dessous :

- Tuto Refuge : Comment fabriquer un gîte pour coccinelles ?

- Tuto Refuge : Comment fabriquer un gîte pour abeilles solitaires ?

- Tuto Refuge : Où poser les gîtes à insectes au jardin et sur le balcon ?

Quelques définitions

- Anémophilie : phénomène de pollinisation par le vent.

- Angiospermes : Classe des plantes à graines (spermatophytes) dans laquelle se rangent les plantes à fleurs constituant la majorité des espèces végétales vivantes sur Terre.

- Entomogamie : transport du pollen par les insectes.

- Floricole : qui vit sur les fleurs, se dit des insectes.

- Pollinisation : phénomène de fécondation des plantes par le pollen. On distingue plusieurs types de pollinisation : l'autogamie correspond au cas où une plante dite monoïque - car elle présente à la fois des fleurs mâles ou femelles - s'autoféconde. En règle générale, c'est à dire dans le cas des plantes hétérogames incapables de fécondation croisée ou encore dioïques (dont certains sujets sont mâles, d'autres femelles), le pollen peut être transporté par divers agents extérieurs : le vent (anémogamie), des insectes (entomogamie), ce qui est le cas le plus fréquent et, de façon plus générale, par des animaux (zoogamie). (Ramade F. - Dictionnaire encyclopédique de l'écologie et des sciences de l'environnement - Dunod, 2002).

- Zoogamie : transport du pollen par les animaux.