Jardin de pluie

C'est un aménagement encore peu connu ou utilisé dans l'Hexagone, alors qu'il est une réponse pertinente à nos milieux très artificialisés, et aux évolutions climatiques ! Réaliser un jardin de pluie dans son Refuge LPO permet de mieux gérer l'écoulement abondant et le ruissellement des pluies soudaines. Les pluies drues sont aujourd'hui plus fréquentes en raison des changements climatiques et les phénomènes d'inondation apparaissent plus souvent en France et en Europe.

Qu'est-ce qu'un jardin de pluie ?

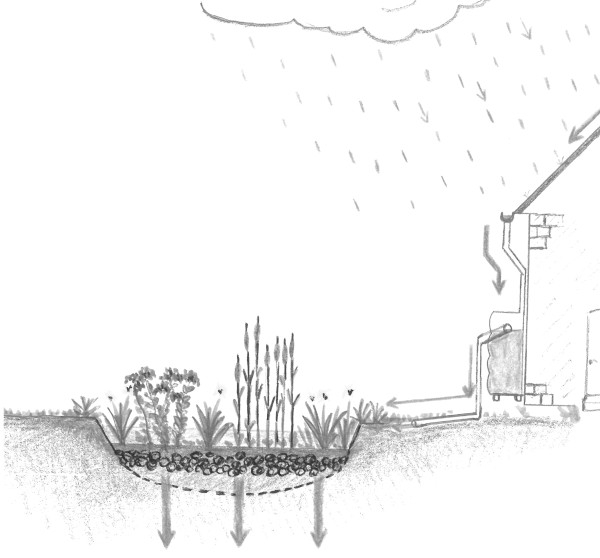

Un jardin de pluie consiste à gérer le ruissellement de l'eau issu des précipitations abondantes. Ce jardin dispose le plus souvent d'une dérivation provenant d'une gouttière ou du trop-plein d'une citerne de récupération d'eau. L'eau alimente un "îlot fleuri" qui est une petite dépression constituée de plantes palustres (adaptées aux marais).

Le fond de l'îlot est drainant et humide par la présence de grosses pierres ou de galets. Il joue en fait le rôle d'une zone humide à petite échelle. Le jardin de pluie a pour objectif de restaurer ou de maintenir des zones d'infiltration naturelle pour compenser les surfaces imperméabilisées urbaines qui accentuent les phénomènes de ruissellement et d'inondation.

Principe de fonctionnement

Ce qui différencie le jardin de pluie d'une mare ou d'un bassin est que l'eau s'infiltre dans ce cas précis dans le sol, à travers un substrat perméable et humide qui joue le rôle d'îlot de filtration. Quand il pleut abondamment, l'eau s'accumule dans la zone humide et en période de sécheresse, l'îlot s'assèche.

L'îlot humide joue le rôle d'un marais filtrant à petite échelle. Il est planté de plantes indigènes palustres et de quelques aquatiques, qui sont des épuratrices. En règle générale, le jardin de pluie est sec et l'eau y est drainée en 12 à 48h. Il joue pleinement son rôle de zone tampon lors d'épisodes pluvieux intenses.

Avantages du jardin de pluie

- Limite le ruissellement et les inondations, notamment en ville.

- Joue le rôle de zone tampon grâce à sa capacité drainante qui peut durer de 12 à 48h, même lors d'épisodes orageux et de pluies intenses.

- Alimente les nappes phréatiques en renvoyant l'eau de pluie dans le sol.

- Dépollue efficacement les eaux de ruissellement grâce au substrat, plantes et micro-organismes.

- Rétablit la biodiversité locale grâce à la plantation de plantes indigènes et au retour de la petite faune, friande de cette végétation abondamment arrosée (amphibiens, escargots, odonates...).

- Limite le développement d'îlots de chaleur urbains grâce à l'évapo-transpiration du sol et des plantes.

Construire un jardin de pluie

- Choix de l'emplacement : prévoir de placer l'îlot à proximité d'une gouttière et si possible dans un point bas du terrain. Une petite dépression humide préexistante est particulièrement adaptée. Il vous faudra creuser une petite fosse qui formera ensuite le massif fleuri et drainant. Il faut donc choisir un endroit qui n'est pas un lieu de passage régulier.

- Dimensionner le jardin de pluie : pour calculer la taille de l'îlot, prendre en compte la surface au sol de la partie du bâtiment (pas la surface de toiture) qui aliment les gouttières concernées en m2. Exemple : un pan de toiture recouvrant une surface au sol de 6 x 4 mètres = 24 m2. Calcule du volume nécessaire au stockage d'eau : 24 x 002 = 0,48 m3. Sachant que les gravats ne laissent que 30 à 40% de disponibles pour le stockage d'eau (soit environ 1/3 de l'îlot), la fosse créée devra donc être trois fois supérieure au besoin de stockage.

- Creuser la "fosse" du jardin de pluie : délimiter l'espace et creuser à la pelle/bêche/pioche ou par des moyens mécaniques, le volume nécessaire.

- Alimentation en eau depuis la gouttière : branchez un tuyau depuis la dérivation de votre gouttière ou bien du trop-plein du récupérateur d'eau de pluie. Le tuyau se déversant dans la fosse desservira l'îlot humide. Le tuyau peut être légèrement enterré.

- Remplissage de l'îlot humide : remplir de gros cailloux (taille de 2 à 7 cm) au fond sans les tasser. L'installation d'une bordure de délimitation n'est pas obligatoire mais peut être réalisée pour des raisons esthétiques. De la terre peut être ajoutée en surface pour implanter des végétaux, ou par mottes seulement aux endroits qui seront plantés.

- Végétaliser le jardin de pluie : installer des plantes indigènes semi-aquatiques (hélophytes). Si (et seulement si !) vous avez l'accord du propriétaire d'une mare voisine, vous pourrez également en prélever, mais en restant raisonnable (1 pied pour 10 laissés sur place). Voir tableau des plantes ci-dessous.

Plantes du jardin de pluie

Les hélophytes sont des plantes poussant les pieds dans l'eau, dont les bases des tiges sont le plus souvent immergées. Le choix des plantes est important et il est conseillé de choisir des taxons indigènes.

| Grands hélophytes | Moyens hélophytes | Petits hélophytes |

| Massette Typha sp. | Rubanier Sparganium sp. | Laiche faux-souchet Carex pseudocyperus |

| Baldingère faux-roseaux Phalaris arundinacea | Butome en ombelle (Jonc fleuri) Butomus umbellatus | Scirpe des marais Eleocharis palustris |

Grande glycérie Glyceria maxima | Plantain d'eau commun Alisma plantago-aquatica | Sagittaire à feuilles en flèche Sagittaria sagittifolia |

| Salicaire commune Lythrum salicaria | Scirpe lacustre Schoenoplectus lacustris | Pesse d'eau Hippuris vulgaris |

| Iris des marais Iris pseudacorus | Renoncule aquatique Ranunculus aquatilis | |

| Lysimaque vulgaire Lysimachia vulgaris | Renouée bistorte Bistorta officinalis | |

| Reine des prés Filipendula ulmaria | Potamot crépu Potamogeton crispus |

Les petites bêtes du jardin de pluie

Différentes espèces animales seront attirées par l'îlot humide, qui procure ombre et fraîcheur. La présence de plantes locales est une étape primordiale pour l'implantation des animaux. Ces derniers viendront eux-mêmes coloniser votre jardin de pluie. Ne jamais prélever des animaux sauvages dans la nature pour les implanter chez vous ! La plupart sont protégés par la loi en France et il est interdit de les manipuler ou de les capturer.

Vous pourrez observer au fil du temps différentes espèces de libellules, de papillons, divers invertébrés dont des araignées, des amphibiens, des reptiles, des escargots dans votre jardin de pluie.

La grenouille verte viendra se nourrir des insectes et profitera de la fraîcheur procurée par les plantes tout comme le crapaud commun. Parmi les insectes, vous trouverez des "demoiselles", libellules grêles comme les agrions, les lestes et des "vraies" libellules, différents papillons de jour comme les piérides, le vulcain, le paon du jour ou le citron en début de saison.

Pour conclure

Le jardin de pluie est un bon moyen de gérer chez soi l'eau de pluie. Il évite le ruissellement aujourd'hui plus fréquent en raison des changements climatiques et permet d'attirer la faune et la flore sauvages liées aux zones humides.

Le jardin de pluie est un aménagement précieux qui reste une solution naturelle dans votre Refuge LPO. Il s'applique aux zones urbanisées et artificialisées en restaurant leur biodiversité.

Pour aller plus loin

Jardins de pluie - Guide des bâtiments durables

Jardin de pluie - Dossier du Cerema

Préserver l'eau - Surfrider Foundation